10 июня 2024 года на территории Миграционного цента «Южный» пройдет мероприятие для иностранных граждан «Под крылом Петербурга», приуроченное

к государственному празднику Российской Федерации — Дню России.

Организатор мероприятия: СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» при поддержке Комитета по межнациональным отношениям

и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Мероприятие призвано способствовать консультационно-правовой поддержке иностранных граждан, прибывающих на территорию Санкт-Петербурга, и созданию благоприятных условий для социальной, культурной и языковой интеграции мигрантов.

В ходе Мероприятия специалисты органов государственной власти

Санкт-Петербурга и представители социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляют консультирование иностранных граждан по вопросам получения социальной, медицинской, правовой и иных видов помощи.

В программе мероприятия состоится: работа полевой кухни, викторина

с ценными призами на знание Санкт-Петербурга, концертная и развлекательная программы (выставка-презентация русского костюма и предметов декоративно-прикладного искусства).

Специалисты по русскому фольклору познакомят иностранных граждан

и их детей с традициями русского чаепития и проведут мастер-класс по русскому декоративно-прикладному искусству (роспись деревянных ложек).

Мероприятие «Под крылом Петербурга» состоится 10.06.2023 в 11.00

на территории Миграционного центра «Южный» по адресу: ул. Кубинская, д. 77.

Вход и участие в Мероприятии – бесплатные.

Программа мероприятия, 11:00-15:00:

11:00 — 15:00 — бесплатное консультирование иностранных граждан по вопросам получения правовой, социальной и медицинской помощи;

12.00 — начало работы русского чаепития;

13:00 — 15:00 — концертная программа с участием национальных творческих коллективов и проведение викторины с ценными призами.

В Петербурге пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

22 августа 2023

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге разработал план мероприятий, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом

02.09.2023

«Борьба против терроризма»

На базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта,

Санкт‑Петербург» пройдет информационно-досуговое мероприятие, направленное на укрепление межнационального согласия, профилактику терроризма и экстремистских проявлений среди трудовых мигрантов – любительский турнир по борьбе среди иностранных трудовых мигрантов «Борьба против терроризма».

03.09.2023

Возложение цветов к памятнику «Детям Беслана»

Ежегодная памятная акция – возложение цветов к памятнику «Детям Беслана» (Малоохтинский пр., 52) пройдет в Санкт‑Петербурге. Участие в мероприятии примут представители национально-культурных общественных объединений и землячеств Северной столицы.

Организаторами мероприятия выступают Комитет по межнациональным отношениям и реализации играционной политики в Санкт‑Петербурге совместно с региональной общественной организацией Санкт‑Петербургское Осетинское общество «Алания».

04.09.2023

Занятие на тему «Профилактика экстремистских проявлений, идеологии терроризма в студенческой среде»

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге совместно с ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф.Лесгафта и Координационным центром по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Санкт‑Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» проведет для студентов, в том числе вновь принятых на обучение в текущем году, лекционное занятие на тему «Профилактика экстремистских проявлений, идеологии терроризма в студенческой среде».

04.09.2023

Информационное мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдет на территории »Сититель Отель Ольгино» (Санкт‑Петербург, Приморское ш., 4). Участниками мероприятия станут иностранные граждане, прибывшие в Санкт‑Петербург в поисках работы и проживающие в отеле.

Организатор мероприятия Санкт‑Петербургское государственное казенное учреждение «Санкт‑Петербургский Дом национальностей».

Отдел по социальным вопросам

Местной администрации МО Новоизмайловское

тел. 375-93-80, м.тел. 961-63-95

Мероприятие «Под крылом Петербурга» состоялось в Северной столице

21 августа на территории Софийской овощной базы прошло мероприятие «Под крылом Петербурга».

На этот раз участие в мероприятии приняли более 500 человек. «Под крылом Петербурга» уже более 10 лет помогает иностранным гражданам адаптироваться в Северной столице.

Цель мероприятия — оказать помощь приехавшим в город иностранным гражданам, привыкнуть к атмосфере, почувствовать себя безопасно, оказать содействие по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства, образования, здравоохранения и налогообложения. Для всех желающих профессиональные юристы провели консультации по интересующим вопросам.

Участников поприветствовал заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге Андрей Друшляков: «Все мы здесь для того, чтобы помочь и оказать содействие нашим друзьям. Разъяснить, что непонятно, что тревожит. Что нужно сделать для того, чтобы трудиться в Санкт‑Петербурге в соответствии с действующим законодательством. Разобраться в вопросах миграционного, семейного гражданского законодательства».

«Под крылом Петербурга» не только оказывает практическую помощь, но и знакомит гостей с традициями русского чаепития. Праздничную атмосферу поддержали национальные творческие коллективы.

Мероприятие организовано Санкт‑Петербургским Домом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге.

Отдел по социальным вопросам

Местной администрации МО Новоизмайловское

тел. 375-93-80, м.тел. 961-63-95

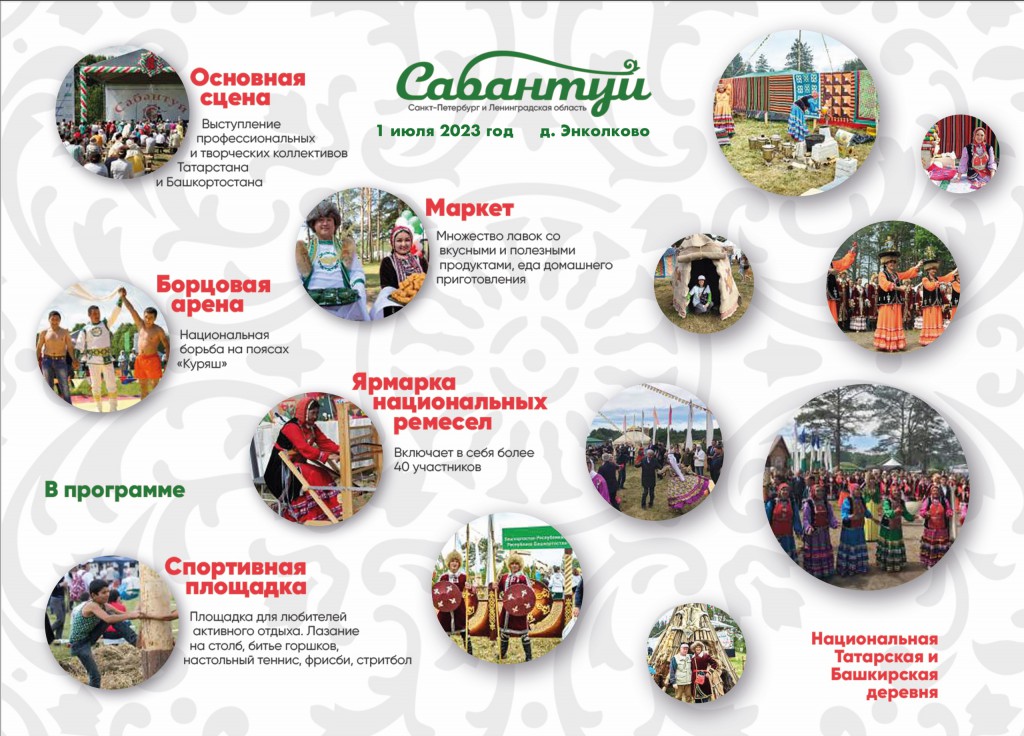

ПРАЗДНИК САБАНТУЙ 2023

01 июля 2023 г., начало в 10:00

(Ленинградская область, Всеволожский район,

в районе деревни Энколово, ул. Мира, д. 2)

Национальный праздник Сабантуй в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдет 01 июля 2023 года. Место проведения — Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревни Энколово.

Торжественное открытие состоится в 12:00. Сабантуй является любимым и повсеместным народным праздником. Тысячи людей собираются на традиционное народное гуляние, объединяющее людей всех возрастов, профессий, наций и вероисповеданий, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это праздники единения, дружбы и взаимопонимания.

Сабантуй ещё с дореволюционных времён выполнял роль консолидирующего центра, т.к. вдали от этнической родины татар это был единственный массовый национальный праздник. Впервые в Санкт-Петербурге городской сабантуй был проведён в 1913 году в Юсуповском саду.

Как постоянный праздник, сабантуй проводился до Великой Отечественной войны начиная с 1932 года. Начиная с 1956 года и по сей день Сабантуй проходит в районе деревни Энколово Всеволожского района Ленинградской области.

Праздник организуется Татарской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга, при участии и всесторонней поддержке города Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Республики Татарстан, Республики Башкортостан, с участием крупных фирм и предприятий, деятелей культуры и творческой интеллигенции.

В программе праздника:

- Татарская фольклорная деревня

- Башкирская фольклорная деревня

- Множество спортивных соревнований: бои мешками на бревне для всех желающих, армрестлинг, поднятие гири, перетягивание каната, зрелищные поединки по борьбе на поясах

- Концертная программа на трех сценах с участием коллективов Татарстана, Башкортастана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области

- Выступление семьи канатоходцев

- Национальная борьба на поясах «Курящ»

Оргкомитет праздника Сабантуй

Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга

Почта — tnkaspb@ yandex.ru

Группа ВК — vk.com/sabantui_enkolovo

Сайт — tatary.spb.ru/

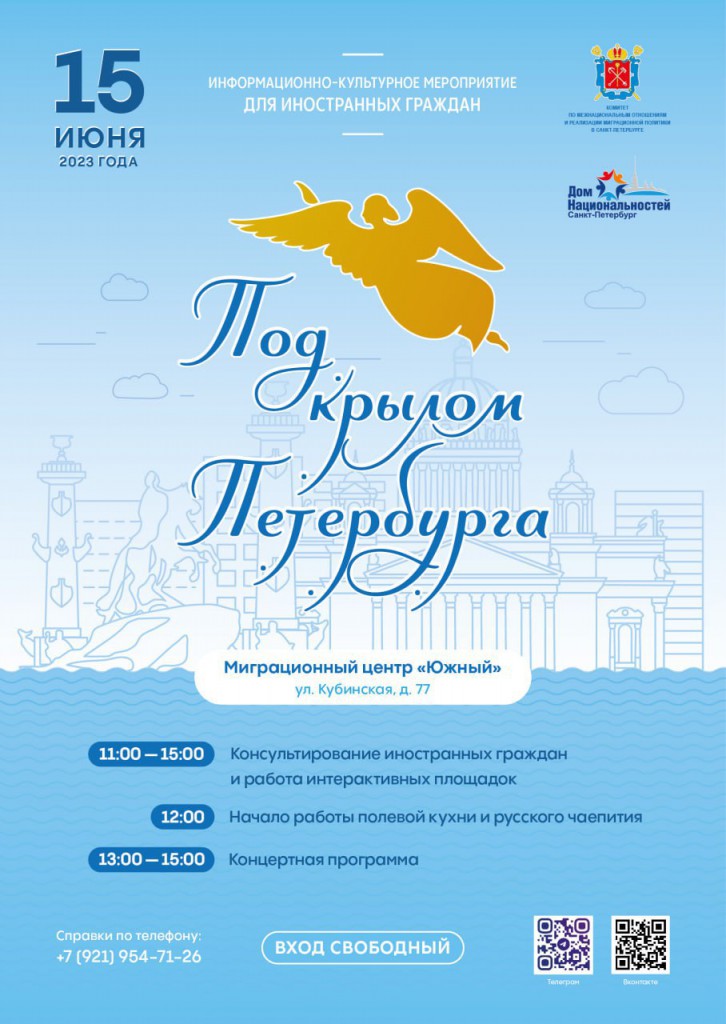

15 июня 2023 года на территории Миграционного цента «Южный» пройдет мероприятие для иностранных граждан «Под крылом Петербурга».

Организатор мероприятия: СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» при поддержке Комитета по межнациональным отношениям

и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Мероприятие призвано способствовать консультационно-правовой поддержке иностранных граждан, прибывающих на территорию Санкт-Петербурга, и созданию благоприятных условий для социальной, культурной и языковой интеграции мигрантов.

В ходе Мероприятия специалисты органов государственной власти

Санкт-Петербурга и представители социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляют консультирование иностранных граждан по вопросам получения социальной, медицинской, правовой и иных видов помощи.

В программе мероприятия состоится: работа полевой кухни, викторина с ценными призами на знание Санкт-Петербурга, концертная и развлекательная программы (для детей: аквагрим и моделирование из воздушных шаров), выставка-презентация русского костюма и предметов декоративно-прикладного искусства.

Специалисты по русскому фольклору познакомят иностранных граждан

и их детей с традициями русского чаепития и проведут мастер-класс по русскому декоративно-прикладному искусству (роспись деревянных ложек).

Мероприятие «Под крылом Петербурга» состоится 15.06.2023 в 11.00

на территории Миграционного центра «Южный» по адресу: ул. Кубинская, д. 77.

Вход и участие в Мероприятии – бесплатные.

Программа мероприятия, 11:00-15:00:

11:00 — 15:00 — бесплатное консультирование иностранных граждан по вопросам получения правовой, социальной и медицинской помощи;

11:00 — 15:00 — интерактивная программа: аквагрим и моделирование из воздушных шаров для детей, мастер-класс по русскому декоративно-прикладному искусству, выставка-презентация русского костюма и предметов декоративно-прикладного искусства.

12.00 — начало работы полевой кухни и русского чаепития;

13:00 — 15:00 — концертная программа с участием национальных творческих коллективов и проведение викторины с ценными призами.

ИНФОРМАЦИЯ

для лиц вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке

1. Разьяснения МВД России положений Указа Президента Российской Федерации от 11 июля 2022 г. № 440

2. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2022 года № 440

https://www.gov.spb.ru/static/writable/content/2022/07/15/Ukaz_Prezidenta_RF__440_1.pdf

3. Статусы прибывших лиц

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 12 марта 2022 года N 349

5. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 05.03.2022 № 94

6. Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года № 183

7. Указания МВД РФ от 23.02.2022 № 1-1764

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 22 июля 2014 года N 690

https://www.gov.spb.ru/static/writable/content/2022/06/01/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%D0%9F%D0%A0%D0%A4_690_%D0%BE%D1%82_22.04.2014-%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC.%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82.%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B0.docx

QR-коды против экстремизма

МВД России подготовило информационные изображения «QR-коды против экстремизма». Данные материалы содержат QR-коды, с помощью которых можно ознакомиться со статьями УК РФ и КоАП РФ, предусматривающими ответственность за экстремистскую деятельность.

по материалам сайта Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге

Петербуржцам предложили принять участие в фестивале «Краски Чувашии-2022»

Приём творческих работ уже стартовал, заявку можно отправить до 10 июня.

Начался прием заявок на участие в обширной конкурсной программе Всероссийского фестиваля с международным участием «Краски Чувашии-2022», приуроченного к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и Году выдающихся земляков Чувашии.

Масштабный фестиваль проводится по инициативе первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению, координатора федерального партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Алены Аршиновой.

Фестиваль «Краски Чувашии-2022» посвящен яркой и самобытной культуре Чувашской Республики. Участвовать в «Красках Чувашии» могут дошколята, школьники, члены молодёжных общественных организаций, а также учителя, преподаватели, воспитатели, педагоги-организаторы, методисты и библиотекари, рассказала Алена Аршинова.

Обширная конкурсная программа фестиваля и семейный формат участия традиционно привлекает интерес большого количества участников из России и зарубежных государств, а специально созданная интернет-платформа www.kraski-chuvashii.ru делает участие комфортным и удобным.

Работы принимаются до 10 июня. Для участия достаточно зайти на сайт, выбрать в разделе «Участвовать» интересующее конкурсное направление, заполнить простую анкету и приложить творческую работу. Сразу после загрузки работы на экране появится электронный сертификат, подтверждающий участие с возможностью скачивания.

Программа фестиваля содержит широкий спектр конкурсных направлений:

• Конкурс детского художественного творчества

• Конкурс детского вокально-инструментального творчества

• Конкурс детского танцевального творчества

• Молодежный фотоконкурс

• Конкурс профессионального мастерства работников учреждений культуры и образования

• Конкурс исследований в области краеведения и генеалогии

• Литературный конкурс

• Конкурс чувашской вышивки

Фестиваль «Краски Чувашии» реализуется ежегодно с 2016 года в целях сохранения и популяризации самобытной материальной и духовной культуры Чувашии, памятников национальной литературы и искусства, педагогических и методических практик работы с этнокультурным материалом. Он проводится под патронатом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Сайт фестиваля: www.kraski-chuvashii.ru, e-mail: kraski-chuvashii@yandex.ru

Официальная информационная группа: https://vk.com/kraski_chuvashii

Интерактивный семинар о культурах народов России:

В апреле состоялся интерактивный семинар о культурах народов России, где было показано 5 презентаций — особенностей культуры разных народов России – небольшие интерактивные выступления.

В каждом представлении была раскрыта культура одного из народов России

• Территория проживания народа

• История народа

• Язык

• Быт

• Кухня

• Искусство

• Традиции

После каждой презентации был показан творческий номер, представляющий культуру только что описанного народа различного жанра — песня, танец, музыкальное выступление, горловое пение и т.д.

Фильмы о культуре и традициях народов России

Задача фильмов - показать, что связи между всеми национальностями бывшего СССР традиционно крепки, помочь сохранить их крепкими сейчас, любуясь традициями и культурными особенностями друг друга, и относясь к нашим соседям по стране с уважением и любовью. Фильмы призваны способствовать формированию в обществе толерантного сознания и поведения, укреплению установок на уважительное взаимодействие и гражданское единство.

Цикл документальных фильмов «К СОСЕДЯМ С ЛЮБОВЬЮ…»

«К соседям с любовью…» - сериал из 7-ми документальных фильмов по 13-15 минут, в которых русская девушка, петербурженка Настя приезжает в гости к старым друзьям своей бабушки, которая когда-то работала агрономом, и потому имеет много добрых приятелей в Бурятии, Казахстане, Дагестане, Белоруссии, Осетии, Татарстане.

Каждая серия фильма – это одно путешествие, где Настя, живя вместе с реальными (документальными) героями фильмов, попадает на национальные и религиозные праздники, семейные застолья, слушает традиционные национальные песни. Настя живо интересуется происходящим, постоянно узнавая что-то новое. Она сталкивается с разными бытовыми ситуациями, которые раскрывают обычаи и традиции этих людей, знакомится с местной кухней, национальными ремеслами народа, природными богатствами региона. У Насти возникает масса вопросов: что надеть, как вести себя, с чем и как что-то едят и т.д. И хозяева дома рады прийти ей на помощь — объяснить, показать, а иногда даже пожурить и предостеречь…

Каждый из семи фильмов цикла посвящён конкретному народу, его обычаям и традициям, культурным и природным богатствам региона проживания, традиционным дружественным и историческим связям с народами России.

Героиня погружается в традиционный быт и культуру этнических: казахов, осетин, белорусов, татар, бурят, лезгин и русских, когда возвращается в семью к бабушке с подарками от ее старых друзей.

31 августа 2015 года в новом кинотеатре киностудии «Ленфильм» состоялась премьера документально-игрового сериала «К соседям с любовью».

Год: 2015

Жанр: фильм-путешествие

Режиссер: Василий Щербенко

Операторы: Василий Щербенко, Сергей Тамонов

Актриса: Анастасия Барашкова

Серий: 7

Продолжительность: 91 мин./00:13:00

Премьера: 31 августа 2015 г.

Фильм снят по заказу Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге.

Цикл документальных фильмов «Душа танца»

«Душа танца» — это цикл из пяти фильмов, каждая по 20-25 минут, посвященных танцевальной исконной культуре народов России и ее ближайших соседей. Это не просто документальное, познавательное кино. Это настоящее лирическое произведение, где переплетены народные стихи, легенды, танцы — в исполнении интереснейших, самобытных героев, укад жизни которых помогает сохранить в первозданности уникальную национальную культуру .

Фильм — как творческий поиск, как эмоциональный порыв. Зритель, вместе с прекрасной, искренней, душевной героиней Анастасией, проделывает интереснейшее путешествие, вглубь танцевальной исконной народной культуры ингушей, армян, русских, башкир, киргизов.

Вместе с Анастасией зритель сможет не только выучить некоторые движения традиционных танцев, но и постичь сакральный смысл многих, простых на первый взгляд, движений, узнать глубокие корни их происхождения и обрядового значения. А еще зрители буквально окунутся в бескрайнюю красоту природы, песенную и поэтическую атмосферу народных стихов и легенд.

И, быть может, через это ответят себе на вопросы: почему танцы одних народов так не похожи на танцы других? Что есть характер танца? Это характер народа? А душа народа, есть ли она в танце?

Создатели фильма предлагают вместе попытаться прикоснуться к такой прекрасной и неуловимой — Душе народного танца.

Год: 2016

Жанр: документальный

Режиссер: Анастасия Барашкова, Василий Щербенко

Операторы: Василий Щербенко, Сергей Тамонов

Актриса: Анастасия Барашкова

Серий: 5

Премьера: 21 июля 2016

Фильм снят по заказу Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге.

Цикл видеороликов «Петербург- город, открытый для всех»

Видеоролики «Петербург- город, открытый для всех» объединены общей концепцией и сюжетной линией, а также выполнены в едином стилевом решении. Глазами главного героя-журналиста зритель узнает об особенностях жизни мигрантов в большом многоконфессиональном городе. В работе авторы использовали положительный опыт преодоления трудностей, встречающихся на пути трудовых мигрантов.

Видеоролики современными выразительными средствами в доступной форме поясняют алгоритм действий трудового мигранта по прибытию в Санкт‑Петербург; демонстрируют положительный опыт работодателей, использующих труд иностранных граждан; рассказывают о тех, кто уже достиг определенных успехов в своей деятельности в нашем городе.

В основу сценария легли реальные истории иностранных граждан, проживающих в Санкт‑Петербурге. Видеоролики также раскрывают особенности взаимного проникновения разных культур и рассказывают о жизни детей мигрантов в новом для них социокультурном пространстве.

Консультантами и соавторами проекта выступили общественные и политические деятели Санкт‑Петербурга, работники образования и науки, руководители исполнительных органов государственной власти, сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

Цикл видеороликов «Петербург- город, открытый для всех» подготовлены по заказу и при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге, в рамках государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт‑Петербурге». Информация, представленная в роликах, в рамках правового поля будет содействовать адаптации и интеграции мигрантов, поможет формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом, знакомству жителей зарубежных стран с культурой и традициями Российской Федерации.

Первые шаги в Санкт Петербурге

Правильный подход

История Ильхома

На пути к мечте

Расширяя горизонты

Танец дружбы

Под защитой общества

Скульптор своей судьбы

Детство одно для всех

Многонациональный Петербург. Кто такие адыги?

Уважаемые читатели!

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Дом национальностей и муниципальные газеты города продолжают проект, рассказывающий о народах, живущих в Северной столице. Сегодня мы предлагаем познакомиться с адыгами.

Адыги — самоназвание коренного народа Северного Кавказа, который также известен как черкесы. В СССР он оказался разделен административными границами и названиями. Кабардинцы (520 тысяч) живут в основном в Кабардино-Балкарии, черкесы (73 тысячи) — в Карачаево-Черкесии, адыгейцы (125 тысяч) — в Адыгее.

Адыги являются мусульманами-суннитами. Ислам оказывает большое влияние на традиции и быт народа. Но не меньшее значение имеет древний свод правил «Адыгэ хабзэ» — неписаные нормы поведения на все случаи жизни как всего общества, так и каждого человека. Достоинством у адыгов всегда считалась скромность. Адыги говорят: в центре внимания человек может быть только три раза в жизни — в момент появления на свет, в день свадьбы и в день смерти.

Национальный костюм

Одежда адыгов была предельно практичной, типичной для всех народов Северного Кавказа. У мужчин — черкеска с карманчиками-газырями для пеналов с порохом и пулями. Она не стесняла движений, очень подходила для боя и верховой езды, особенно в горах. Князья носили белые черкески, дворяне — красные, крестьяне — черные и серые.

Носили черкеску поверх бешмета с высоким воротником, который обычно виднелся в широком вырезе. Он плотно облегал тело до талии, а ниже плавно расширялся, чем подчеркивал стройность стана джигита. Бешмет застегивали на «узелки» и петли.

Шапка — чаще всего папаха — играла важную роль в жизни горцев. Она символизировала достоинство мужчины, и ее было не принято снимать ни в помещении, ни даже за столом. Дополнял головной убор башлык — своеобразный капюшон с длинными полями-лопастями. Башлык надевали под шапку и носили на плечах, заткнув концы за пояс. Также их могли обматывать вокруг шеи, например, во время езды верхом.

Всю красоту родной земли адыги вложили в женский костюм — традиционное платье «сай». Оно имело покрой черкески и надевалось поверх рубахи или кафтанчика. Шилось из бархата, плотного шелка или сукна. Передняя часть представляла собой цельнокроеный клин по всей длине. Сай всегда украшался золотошвейным узором. Поверх него девушки надевали серебряные или позолоченные пояса, украшенные традиционными орнаментами.

Интересной особенностью было то, что у женщин существовали деревянные ходули — «пхъэ цуакъэ». Эти своеобразные туфли у женщин высших сословий достигали 12 см и были обтянуты бархатом с костяными, серебряными и позолоченными украшениями.

Национальная кухня

Летом в рационе адыгов преобладали молочные продукты и овощи, зимой и весной — мясная и мучная пища. Вареное мясо запивали бульоном, жареное — кислым молоком.

Главное блюдо адыгской кухни — густая каша («пастэ», она же мамалыга) из кукурузной муки или пшена, которую можно резать на кусочки, подавать с мясом, обжаривать, запекать с сыром, смешивать с соусами, крошить в молоко.

Особое ритуальное и праздничное кушанье — «хъэлыуэ» — халва, приготовленная из меда и поджаренной на масле пшенной муки, сахара и воды.

Национальным достоянием является адыгейский сыр (свежий или копченый), который, как и пастэ, может быть составной частью многих блюд.

Согласно легенде, секрет приготовления адыгейского сыра одной юной девушке открыл бог Амыш – покровитель домашних животных. Девушка спасла в бурю стадо животных, была наречена новым именем – Адыиф («Светлорукая»), а затем получила рецепт сыра. В оригинале адыгейский сыр называется «матекъуае» — словом из двух составляющих: «къуае» — сыр и «мате» — корзинка. И, правда, для приготовления сыра обязательно используют специальные корзиночки из ивовых прутьев – «бжалъэ». Они и оставляют на краях изящный орнамент.

Технология создания ароматного продукта сохраняется на протяжении многих веков. В среднем для приготовления одной головки некопченого сыра нужно около 9 литров свежего коровьего молока средней жирности. Молоко нагревается до 95 градусов, в него в течение 15-30 минут вводят кисломолочную сыворотку. Дожидаются сворачивания и выкладывают в корзинки образующиеся сгустки. Лишняя жидкость с сыра постепенно стекает, а он сам получается округлым. В середине и конце варки сыровары добавляют соль.

Адыги в Санкт-Петербурге

С городом на Неве неразрывно связаны имена таких всемирно известных деятелей культуры, как Юрий Темирканов и Михаил Шемякин.

Юрий Хатуевич Темирканов — выдающийся отечественный дирижер, народный артист СССР, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии. Маэстро считает самым важным делом — работу в городе на Неве и всегда с невероятным теплом говорит о нем. Кабардинский петербуржец Темирканов всем сердцем любит и малую родину — место своего рождения Кабардино-Балкарию.

Работы художника и скульптора Михаила Шемякина – памятник Петру I в Петропавловской крепости и жертвам политических репрессий на набережной Невы – уже стали символами Северной столицы. Михал Михайлович — народный художник Кабардино-Балкарии, народный художник Адыгеи, потомок древнего кабардинского рода Кардановых.

С 1993 года в Петербурге действует Общественная организация «Черкесское общество «Адыгэ Хасэ». Она создана в целях возрождения национальной (адыгской) черкесской культуры среди ее представителей, живущих в городе на Неве. Президент общества – Бислан Мугдинович Хамхоков. Члены «Адыгэ Хасэ» принимают активное участие в этнокультурной жизни Северной столицы.

При землячестве создан детский ансамбль Танцевальной студии «Нарт». Коллектив не раз был участником самых разных конкурсов и фестивалей, дошел до полуфинала Международного телевизионного проекта Folk of Dance.

Дагестанцы в Великой Отечественной войне

Одним из решающих факторов всемирно-исторической победы Советского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией и ее сателлитами явились единство и сплоченность народов нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. В суровые годы войны все народы нашей страны сплотились вокруг героического русского народа, вынесшего на своих плечах основную тяжесть войны.

С первых же дней войны тысячи дагестанцев по зову сердца и Родины, по призыву партийно-советских органов прямо с митингов, прокатившихся по всем населенным пунктам Дагестана, направлялись в военные комиссариаты с заявлениями — зачислить их в ряды действующей армии добровольцами.

Только за четыре дня (с 22 по 26 июня 1941 года) от дагестанцев поступило 3350 заявлений, в том числе 677 — от женщин. Заявления с просьбой отправить добровольцами на фронт поступали на протяжении всей войны. В тяжелые дни 1942 года, когда гитлеровские орды подошли вплотную к границам Дагестана, более 15 тысяч дагестанцев добровольно вступили в ряды Красной Армии.

Осенью того же 1942 года из добровольцев-горцев был сформирован и в середине октября отправлен на фронт кавалерийский эскадрон Кара Караева, прошедший славный боевой путь от Моздока до Берлина. Тогда же свыше 800 девушек- добровольцев были зачислены в 744-й зенитно-артиллерийский полк. В 1943 году 23 308 человек подали заявления о добровольном вступлении в ряды Красной Армии, из них на фронт было отправлено 12 553 человека.

Кроме того, в 1941-1942 годах более 24 тысяч человек дагестанцев добровольно вступили в отряды народного ополчения, сформированные из граждан, не подлежащих воинской обязанности, главным образом из мужчин старше 55 лет.

Многие ополченцы добровольно влились в ряды сражающейся Красной Армии. В дни войны целые партийно-комсомольские организации и семьи подавали заявления с просьбой отправить на фронт. А. Абдулгамидов из аула Уркучи-Махи Акушинского района отправил на фронт 12 сыновей и внуков. Т. Тагирова из села Ахты проводила на фронт семерых сыновей. У Эфендиевых из сел. Кумух пятеро защищали Родину, причем один из них был начальником политотдела дивизии, затем командиром полка. Шестеро братьев Исмаиловых из сел. Каха Ахтынского района сражались на фронте за Отечество. Четверо мужчин из семьи мегебца И. Гаджиева воевали с врагом. Один из них — Магомед Гаджиев — легендарный подводник, под его командованием подводная лодка провела небывалый в истории морских сражений бой в надводном положении с тремя кораблями противника: два из них уничтожили, а третьего обратили в бегство. Из семьи М. Магомедова из сел. Арчо Ахвахского района на фронт отправились семеро братьев, из них пятеро погибли. Ахмед Галимов из аула Усуг Курахского района отправил на фронт всех своих четырех сыновей, и все погибли на фронте, сражаясь с фашизмом.

В Дагестане почти не было семьи, из которой не отправились на фронт мужчины отстаивать независимость Родины. Всего в годы войны Дагестан дал фронту 180 тыс. мужественных воинов, т. е. каждый шестой дагестанец участвовал в ВОВ, из них погибло более 90 тыс. человек.

Численность Дагестана, по данным переписи 1939 года, составляла 1 млн. 23 тыс. 317 человек. Следовательно, число дагестанцев, отправленных на фронт в годы войны, нужно признать весомым.

Дагестанцы плечом к плечу с сыновьями и дочерями героического русского народа и других братских народов достойно защищали Родину и сражались на всех фронтах войны, на земле, море и в воздухе против немецко-фашистских агрессоров. Десятки тысяч дагестанцев награждены орденами и медалями.

60 человек заслужили звание Героя Советского Союза, 7 человек стали полными кавалерами ордена Славы трех степеней.

Трое дагестанцев в годы войны командовали дивизиями. Кровью своей дагестанцы скрепили узы дружбы с братскими народами нашей страны в суровые годы Великой Отечественной войны.

Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, в Белоруссии и на Украине, в горах Кавказа, активно участвовали в освобождении европейских народов и народов Кореи и Китая от фашизма и японского милитаризма.

На весь мир прославился дважды Герой Советского Союза, сын уроженца селения Цовкра Кулинского района Амет-Хан Султан.

За годы войны он совершил 602 боевых вылета, участвовал в 150 воздушных боях, сбил лично 30 и в групповых сражениях 19 самолетов противника, совершил таран. Последний стервятник был сбит им над Берлином.

Не померкнет слава об аварце из аула Мегеб Гунибского района Магомеде Гаджиеве. Он командовал дивизионом подводных лодок в Баренцевом море.

«Это первый случай в истории, когда подводная лодка, потопив транспорт, охраняемый конвоем, уничтожила и сам конвой». На боевом счету дивизиона Магомеда Гаджиева двенадцать смелых, мастерски проведенных операций, 27 потопленных кораблей.

На боевом счету летчика морской авиации, кумыка Юсупа Акаева из города Буйнакска свыше 70 уничтоженных и выведенных из строя плавучих единиц, в числе которых 1 эсминец, 16 транспортов, 8 торпедных катеров, а также четыре самолета. Боевые товарищи называли его «человек-легенда», «храброе сердце».

Подвиг Александра Матросова повторил ногаец из Терекли-Мектеба Халмурза Сахатгереевич Кумуков.

Спустя более полувека после Победы Родина достойно оценила подвиги отважного дагестанца Абдул-хакима Исмаилова, водрузившего со своими товарищами Красное знамя — Знамя Победы над рейхстагом и мужественного командира батальона Магомеда Гамзатова.

Им присвоено звание Героя России.

На Ленинградском фронте кумык, военный врач Абусаид Исаев, будучи ранен, не покинул операционную и, продолжая работать, спас жизнь лейтенанту Петрову и еще семи воинам. Он скончался от большой потери крови, отдав жизнь свою за товарищей.

На Ленинградском фронте воевали более 10 тыс. дагестанцев, 1200 из них похоронены на Пискаревском кладбище. На мемориальном комплексе «Синявинские высоты» и «Невский пятачок», где прошли ожесточенные, кровопролитные бои, в числе которых находилось и несколько тысяч дагестанцев, установлены памятные стелы дагестанцам, героические защитившим невскую землю.

Именем дагестанца гвардии лейтенанта Михраба Ибрагимова назван школьный музей в Санкт-Петербурге.

В годы войны из рядов дагестанцев-фронтовиков выросли замечательные командиры, которые не только проявляли личную доблесть, но и отлично овладели теорией и практикой военного искусства.

Уроженец Хасавюрта Михаил Петрович Воробьев стал маршалом инженерных войск.

Генерал Сызранов, командовавший 416-ой Таганрогской дивизией, в состав которой входил Дагестанский кавалерийский эскадрон, писал: «Воины-дагестанцы в наших рядах сражались стойко и храбро. Потомки легендарного героя, народного полководца Шамиля, наносили врагу могучие удары».

Дагестанцы, как и другие народы нашей страны, Великую Победу приближали не только на фронте, ее ковали также в тылу, обеспечивая фронт вооружением, боеприпасами, снаряжением, обмундированием, продовольствием. Несмотря на большие трудности, трудящиеся в короткий срок перевели экономику республики на обслуживание нужд фронта.

Достаточно указать, что к середине ноября 1941 года из 40 промышленных предприятий Махачкалы 22 уже выполняли военные заказы. Производству необходимой фронту продукции подчинили Двигательстрой, завод им. М. Гаджиева, ремонтные мастерские махачкалинского завода, химзавод, нефтеперегонный, бондарный заводы, мебельную фабрику, стекольный завод «Дагогни», предприятия легкой и пищевой промышленности. В исключительно сжатые сроки были размещены на территории республики эвакуированный из Запорожской области машиностроительный завод, эвакопредприятия из г. Ростова-на-Дону — «Красный металлист», «Красное знамя», «Красный молот» и другие.

Промышленность Дагестана выпускала около 40 видов вооружения и боеприпасов: минометы, пулеметы, бомбы, мины, гранаты, патроны и другие военные изделия.

Ежемесячно промышленность Дагестана выпускала 1200 минометов, 100 тыс. мин, 16 тыс. артиллерийских снарядов, 30 тыс. гранат, 40 тыс. противотанковых фугасов, 10 тыс. пистолетов-пулеметов Шпагина, значительное количество авиабомб, торпед и т.д.

В 1942 году в период исторических сражений за Сталинград и Кавказ для удовлетворения нужды 4-й и 58-й армий Северной группы Закавказского фронта изготовляли до 216 названий военных изделий и наладили их массовое произ-о. Такие предприятия, как Двигательстрой, завод им. М. Гаджиева, нефтеперегонный, консервный комбинат им. М. Горького, Махачкалинское отделение железной дороги, неоднократно выходили победителями во Всесоюзном соревновании и завоевали Красные Знамена Государственного Комитета Обороны СССР и ВЦСПС. Коллектив завода им. М. Гаджиева, например, за годы войны увеличил выпуск продукции в 4 раза и только в 1945 году 7 раз завоевал Красное Знамя ГКО и 2 раза ВЦСПС и Министерства морского флота СССР.

Нефтяники Дагестана в годы войны увеличили добычу нефти на 165 %, газа — в 4 раза и дали фронту и народному хозяйству страны 813 тыс. тонн нефти и 120,5 тыс. тонн газа. Работники консервной и рыбной промышленности дали Красной Армии и стране 180 млн. банок рыбных и овощных консервов, 2 млн. 52 тыс. центнеров рыбы и т. д. В 1944 году Дагестан выпускал 12 % общесоюзного производства консервов, 8 % добычи рыбы, 8 % стекла и т. д. Колхозы Дагестана за 1941-1944 годы, выполняя долг перед Родиной, сдали государству 120 тыс. тонн зерна, 48 тыс. тонн мяса, 1332 тонны масла, 1134 тонны брынзы, около 50 тыс. тонн шерсти, 2 млн. штук кожевенного сырья, десятки тысяч тонн винограда, плодов, овощей и другой сельскохозяйственной продукции. В 1944-1945 годах поголовье крупного рогатого скота в колхозах Дагестана увеличилось на 20,7 %, лошадей — на 22,4 % и овец и коз — на 34,8 %. За успехи в деле развития животноводства Дагестан в 1944-1945 годах трижды заслужил Красное Знамя ГКО и Совета министров СССР. Были удостоены Красного Знамени ГКО также передовые районы — Лакский (дважды) и Хунзахский.

Интеллигенция Дагестана в годы войны с честью выполнила свой долг перед Родиной, внося посильный вклад в дело разгрома фашизма. Достаточно указать, что благодаря труду медицинских работников здравоохранения и забот трудящихся Дагестана о раненых воинах с июня 1941 г. по 1 июля 1945 гг. 76 % раненых бойцов и командиров Красной Армии были возвращены на фронт.

За годы войны народы Дагестана, без Кизлярского, Тарумовского и Караногайского районов, вошедших в состав республики в 1957 году, в фонд обороны страны внесли свыше 1 млрд. рублей. На средства, собранные трудящимися Дагестана, были построены 3 бронепоезда, танковая колонна имени Шамиля, авиаэскадрильи им. У. Буйнакского, В. Эмирова, М. Дахадаева, Г. Саидова, Д. Богатырева и другие.

Горцы республики за первые два года войны собрали и отправили для защитников Отечества 150 вагонов с теплыми вещами. Кроме того, руками горянок было изготовлено свыше 1 млн. пар шерстяных носков и перчаток.

Рабочие, колхозники и интеллигенция Дагестана собрали и отправили на фронт 140 вагонов продовольственных и вещевых подарков, 80 тысяч индивидуальных посылок.

В Дагестане был создан фонд колхозной помощи освобожденным от оккупантов районам. Туда было отправлено 1500 голов крупного рогатого скота, 28 тыс. овец и коз, 2100 лошадей, сотни тонн зерна и других продуктов, оборудования.

Только для восстановления города русской славы, города-героя Севастополя горцы Дагестана собрали около 5 млн. рублей и отправили 12 вагонов продовольствия и дефицитных стройматериалов. Несмотря на трудности военного времени, дагестанцы сделали все, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, и внесли свой посильный вклад в достижение Победы…………………………………………………………………………

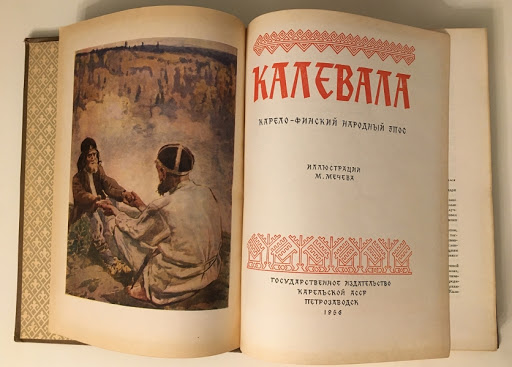

Многонациональный Петербург. Кто такие карелы?

Уважаемые читатели!

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Дом национальностей и муниципальные газеты города продолжают проект, рассказывающий о народах, живущих в Северной столице. Сегодня мы предлагаем познакомиться с карелами.

Карелы – финно-угорский народ, коренное население Республики Карелия. В мире на сегодняшний день насчитывается порядка 90 тысяч карелов. Более 60 тысяч живут в России, около 25 тысяч — в Финляндии.

Карелы сформировались на основе племён Южной Карелии и юго-востока Финляндии. На рубеже I-II тысячелетий нашей эры предки карелов населяли северное и северо-западное побережье Ладожского озера. Со временем образовалось три ветви этой народности: карелы, карелы-ливвики и карелы-людики, которые различались как языковыми диалектами, так и культурными особенностями. В начале XI века началась миграция карелов на Север, на территорию новгородской земли. Примерно в XII веке древние карелы упоминаются в русских летописях, скандинавских сагах.

Изначально карелы придерживались язычества в разных его проявлениях, у каждого поселения были свои обычаи и свои боги. Карелов кормила вода и лес: они ловили рыбу в водоемах и живность в лесах. И будучи язычниками, исповедовали воздаяние почестей камням, деревьям, воде, силам природы, огню и другим стихиям, а также преклонялись перед высшими силами, которые охраняли плавающие и бегающие «продукты питания». Перед охотой карелы всегда ублажали «лесовиков», чтобы те не разгневались. И никогда не убивали животных, у которых появилось потомство. А сам лес был святыней. Карелы верили, что деревья обладают душой. Поэтому перед тем, как срубить дерево, лесоруб просил у него прощения.

Охотники и рыбаки думали не только о себе. У водоемов и в лесах они сооружали избушки – перты — для всех, кто придет на это место после них. О месте, где построить дом, карелы спрашивали у духа реки или озера. Для этого спускали бревна по воде. И где они останавливались, там и строили свое жилище. Отдельные «почести» отдавались камням. Карелы полагали, что духи камней соответствуют их внешней мощи. Поэтому в каждой карельской деревне был свой почитаемый камень, который стоял обособленно, как памятник, и, как правило, имел причудливую форму.

Христианская вера начала проникать в регион в начале XI века, а «официальное крещение» состоялось в 1227 году — его провёл великий князь Ярослав Всеволодович по время военного похода в северные земли.

Национальный костюм

Национальный карельский женский костюм состоял из длинной, широкой, льняной рубахи; юбки из 5–6 полотнищ и передника. Нередко вместо юбки надевался сарафан. Костюмы украшались кружевом, лентами, вышивкой из красной нити, служившей оберегом. Головные уборы были разнообразны: платок, кокошник, сетка-поднизь из конского волоса, украшенная жемчугом.

Мужчины носили рубаху-косоворотку навыпуск с поясом, холщовые штаны и шейный платок. На голове — шляпу, фуражку, меховую шапку. Обувались летом в лапти, осенью — в сыромятные сапоги, зимой — в валенки или сапоги из меха.

Национальная кухня

Основу карельской кухни составляют блюда из рыбы. Больше всего карелы любят уху. У них есть даже поговорка: «Лучше бесхлебье, чем безрыбье». Рыбу жарят, сушат, солят, вялят, ею начиняют пироги. Следующие по важности для карел — зерновые продукты. Каши варили из овса, перловки, ячменя. Хлеб предпочитали ржаной круглый с отверстием посередине.

Национальным карельским блюдом считаются калитки — маленькие открытые пирожки из пресного ржаного теста с грибами, рисом, картофелем, ягодами, творогом. Любят карелы также молоко, масло, сметану, простоквашу, творог.

Предлагаем вашему вниманию рецепт карельских калиток с картошкой.

Ингредиенты:

мука ржаная – 0,5 кг;

молоко – 120 мл;

сметана – 0,125 кг;

яйцо куриное – 1 шт.;

сливочное масло – 0,05 кг;

картофель – 6-7 штук.;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала замесите тесто. Для этого смешайте молоко и сметану, муку просейте. Добавляйте в просеянную муку сметанно-молочную смесь, замешивая тесто. Тесто должно быть упругим. Скатайте его в колобок, накройте салфеткой и отправьте в холодильник.

Картофель отварите, разомните, добавив масло и яйцо, посолите. Достаньте тесто, скатайте из него колбаску и, нарежьте ее на дольки. Раскатайте каждую дольку в кружок, выложите сверху начинку и защипывайте края по кругу. Выложите калитки на промасленный противень и выпекайте в духовке при 200°С, пока они не зарумянятся.

Едят калитки, погружая их в молоко, либо густо смазывая топленым маслом.

Карелы в Санкт-Петербурге

В 2007 году по инициативе выходцев из Карелии в Северной столице было учреждено «Карельское землячество в Санкт-Петербурге». Организация призвана создавать и осуществлять экономические и культурные программы с целью укрепления дружеских связей между Санкт-Петербургом и Республикой Карелия, поддерживать национальную культуру и традиции уроженцев Карелии, живущих в городе на Неве.

В 2015 году была создана Межрегиональная общественная организация «Карельское содружество». Она имеет 4 региональных отделения (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Карелия, Москве) и продолжает традиции «Карельского землячества» по сохранению культуры карельского народа.

Одно их главных мероприятий, которое ежегодно проводит организация, — уже ставший популярным среди петербуржцев этнофестиваль «Земля Калевалы». Начавшись как региональный, сегодня фестиваль стал международным. Он посвящен истории, самобытной культуре, традициям Карелии и известному карело-финскому эпосу «Калевала».

В Санкт-Петербурге пройдет V юбилейный Международный фестиваль народной песни «Добровидение»

10 и 11 октября в Санкт-Петербурге уже в 5 раз пройдет Международный музыкальный фестиваль народной песни «Добровидение». Торжественная церемония открытия и выступления творческих коллективов традиционно состоятся в Российском этнографическом музее (Инженерная улица, 4/1) и Государственной академической капелле Санкт-Петербурга (наб. реки Мойки, 20). Завершится «Добровидение» 11 октября в загородном Клубе «Дача» (Приозерский район, до 69 км старого Приозерского шоссе), где участники фестиваля примут участие в Гала-концерте.

За годы своего существования «Добровидение» стало значимым мероприятием международного уровня. Фестиваль народной музыки собирает в лучших дворцах Санкт-Петербурга десятки творческих коллективов и фольклорных ансамблей из разных стран и регионов России. Участники «Добровидения» пять лет подряд представляют многообразие вековых традиций национальной музыкальной культуры, рассказывают истории песен, танцев и обрядов, демонстрируют лучшие образцы народного музыкального и танцевального наследия. В 2019 году IV Международный фестиваль народной песни «Добровидение» стал рекордным по количеству участников, вниманию зрителей и СМИ с трансляцией на федеральных каналах. Также показ записи Гала-концерта 2019 года состоялся на ВГТРК «Культура», белорусских телепрограммах «Белтелерадиокомпании». Также показ Гала-концерта фестиваля «Добровидение» 2019 года состоится 3 октября 2020 года на телеканале «Спас» в 14.45 (повтор 4 октября в 14.45).

«Нынешний, юбилейный Фестиваль вновь объединит творческие коллективы различных культур и это очередное подтверждение того, что настоящее искусство несёт в себе заряд огромной нравственной силы, делает жизнь людей интереснее и духовно богаче, – отмечает руководитель оргкомитета «Добровидения», депутат Государственной Думы РФ Олег Нилов. – Музыка – это такой международный язык, который не требует перевода и объединяет людей».

«Добровидение» призвано сохранять и развивать народную песенную культуру и музыкальное творчество, продвигать традиционные ценности, знакомить современных слушателей с музыкальным фольклором.

В первой части фестиваля, которая начнется 10 октября в 12.00 в Российском этнографическом музее, творческие коллективы «оживят» музейные экспонаты. Артисты выступят в тематических залах, посвященных народам, населявшим Российскую империю и СССР. Возрождая забытые мелодии, участники «Добровидения» покажут, как «народные ноты» могут быть переплетены в современных композициях талантливо и органично. Вечером того же дня фольклорные ансамбли и сольные исполнители выступят в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга (начало в 18.00).

В церемонии открытия фестиваля примут участие члены Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, главы регионов России, депутаты Государственной Думы и почетные гости.

Учредителями фестиваля являются Герой Советского Союза Валентина Терешкова, народный артист СССР Иосиф Кобзон (1937-2018), депутат Государственной Думы Олег Нилов, а также бизнесмены и общественные деятели. Среди почетных гостей Фестиваля президент Республики Молдова Игорь Додон, заместитель Председателя Государственной Думы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Нелли Кобзон и многие другие политики, предприниматели и общественные деятели.

Многонациональный Петербург. Татары

Уважаемые читатели!

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Дом национальностей и муниципальные газеты города продолжают проект, рассказывающий о народах, живущих в Санкт-Петербурге. Сегодня предлагаем Вам поближе познакомиться с татарами.

Татары — тюркский народ, второй по численности в России (свыше 5,3 млн человек).

К XIII веку на территории нынешнего Татарстана существовало государство Волжская Булгария, которое было покорено монголами и вошло в состав Золотой Орды. Позднее здесь образовалось Казанское ханство. В XVI веке его завоевал Иван Грозный. Многие татарские дворяне (мурзы) приняли православие. Все они получали княжеский титул. Так среди русских дворян появились Апраксины, Аракчеевы, Державины, Карамзины, Кочубеи, Куприны, Мичурины, Нарышкины, Строгановы, Тимирязевы, Тургеневы, Ушаковы, Чаадаевы, Шереметевы, Юсуповы… Русский историк-генеалог Евгений Карнович писал: «Большая часть нашего «коренного» дворянства — иноземного происхождения, преимущественно татарского».

Татарский национальный костюм

Основу татарского костюма у мужчин и женщин составляли рубаха (кулмек) и штаны (ыштан). Женская рубаха отличалась от мужской только длиной – она доходила почти до щиколоток. Неотъемлемой частью женской рубахи являлся нижний нагрудник (кукрекче, тешелдрек). Он надевался вниз под рубаху с глубоким вырезом.

Верхняя одежда татар была распашной. К такой одежде можно отнести камзол, являвшийся разновидностью домашней одежды, казакин – вид демисезонной одежды, бишмет – зимняя верхняя одежда, утепленная ватой или овечьей шерстью, чабулы чикмен – рабочая одежда из домотканого сукна, чабулы тун – меховая шуба, нередко крытая тканью.

Мужские головные уборы татар подразделялись на домашние и выходные. Домашним головным убором являлась тюбетейка – небольшая, надеваемая на макушку шапочка. Самый популярный девичий головной убор — калфак. Его надевали на голову со специальной повязкой-украшением (ука-чачак), а конусообразный конец с кисточкой отбрасывался назад.

Верхняя национальная татарская обувь – это сапожки (читек, ичиги). Высокие сапожки из мягкой кожи и на мягкой же подошве шили из сафьяна, юфти и хрома. Черные ичиги носили все, только у женщин они были покороче и без отворотов. Праздничной татарской обувью для женщин были узорные сапожки, выполненные в технике кожаной мозаики.

Национальная кухня

В древности татары были кочевниками и перемещались по степям вместе с семьями и всем своим хозяйством. Основу рациона составляло мясо, кочевавшее рядом с человеком: баранина и конина. Реже говядина и никогда свинина.

Татарская кухня славится мясными супами и бульонами (шурпа, токмач), мучными печеными изделиями – в первую очередь беляшами, разнообразными лакомствами – чак-чак, кош теле и урама (хворост), баурсак (пончики), губадия (сладкий пирог). Из квашеного молока татары готовят напиток катык, а при удалении из него сыворотки получается сюзьма – татарский творог. Татары — большие поклонники чаев на травах, а также с молоком и солью.

Предлагаем вашему вниманию рецепт татарского эчпочмака с говядиной.

Эчпочмак — пирожок в форме треугольника с начинкой.

Ингредиенты:

Для теста: 1 стакан воды, 1 яйцо, 1 ч.л. дрожжей, 1 ч.л. соли, сахар по вкусу, 3 стакана (или 350 г) муки, 3 ст.л. подсолнечного масла.

Для начинки: 500 г говядины, 10 картофелин, 3 головки репчатого лука, соль и черный перец по вкусу, 2 ст.л. подсолнечного масла.

Способ приготовления:

Начинка: говядину, картофель, репчатый лук порежьте кубиками небольшого размера, заправьте солью и черным перцем, добавьте масло и дайте немного настояться.

Тесто: в стакане теплой воды разведите дрожжи, добавьте яйцо, соль и сахар. Все это смешайте с мукой, добавьте подсолнечное масло, замесите тесто и оставьте в тепле на час-полтора. После того как тесто поднимется, разделите его на небольшие шарики и раскатайте лепешки. Затем положите на лепешки начинку, приподнимите с трех сторон края теста, защипните так, чтобы в середине осталось небольшое отверстие и отправляйте в духовку. Эчпочмак печется около 45 минут.

Национальные праздники

Поскольку большинство татар исповедуют ислам, то они отмечают мусульманские праздники: Ураза-байрам (в честь окончания поста в месяц Рамадан), Курбан-байрам (праздник жертвоприношения). Широко празднуется Новруз (Новый год). Но наиболее известен Сабантуй (праздник плуга). Он проводится по окончании посевных работ и сопровождается скачками и разными состязаниями. В том числе в лазании на столб и национальной борьбе курэш (победитель получает живого барана).

Татары в Санкт-Петербурге

Татары с первых же дней основания Санкт-Петербурга играли важнейшую роль в жизни Северной столицы и были одними из первых ее строителей. Не случайно рядом с Петропавловской крепостью на территории первого центра города располагались Татарская слобода и Татарский рынок. Топонимика сохранила в Петербурге на Петроградской стороне до наших дней «Татарский переулок».

Основную часть петербургских татар представляли дворяне, военные, духовенство, мещане и купцы. Татары вели крупную торговлю мехами, кожей, коврами и ковровыми тканями, сукном, легкими тканями, галантерейными товарами, готовым платьем.

В начале XVIII века через реку Фонтанку был построен деревянный мост батальоном рабочей команды, которым командовал подполковник Аничков. По преданию, родоначальником старинного рода Аничковых был татарский царевич Берка, перешедший в начале XIV века из Золотой Орды на службу к Ивану Калите.

В 1881 году ахун второго магометанского прихода Атаулла Баязитов от имени петербургских мусульман обратился к властям за разрешением на строительство мечети. Первое богослужение в мечети прошло 21 февраля 1913 года в день празднования 300-летия дома Романовых…

Во время Великой Отечественной войны из Татарстана 700 тысяч человек ушли на фронт, вернулась лишь половина. Около 20 тысяч погибли в боях за Ленинград. 17 уроженцев Татарстана удостоены звания Героя Советского Союза за участие в боях по освобождению города на Неве.

Кто такие осетины?

Уважаемые читатели!

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Дом национальностей и муниципальные газеты города продолжают проект, рассказывающий о народах, живущих в Санкт-Петербурге. Наш город с первых дней своего существования является многонациональным сообществом. В нем представлено множество национальностей и все основные мировые конфессии.

Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с осетинами.

Осетинский этнос насчитывает сотни лет, но его родословная корнями уходит вглубь тысячелетий, к ираноязычным народам Северного Причерноморья. Осетины считаются потомками алан. В религиозных воззрениях осетинского народа можно увидеть причудливое смешение различных верований — христианских, мусульманских, языческих. Однако большинство осетин являются приверженцами православия.

Особенности национального костюма

Осетинский традиционный костюм ныне сохранился лишь как элемент праздничных церемоний, особенно свадеб. Женский костюм состоял из рубахи, корсета, светлого платья-черкески с длинным рукавом-лопастью, шапочки в виде усеченного конуса и фаты-вуали. На груди красовались многочисленные пары застежек с изображением птиц. Мужчины носили папахи и черкески. Популярен был бордовый цвет, поверх которого наносилась золотая вышивка. В зимнее время верхней одеждой служила бурка. Зимой она являлась защитой от снега, холода и дождя, летом защищала от жары. Пастухи очень любили эту одежду, так как она служила отличной подстилкой для сна.

Осетинская кухня

Осетинская национальная кухня складывалась на протяжении веков под влиянием кочевого образа жизни предков осетин — скифов, сарматов, алан, отсюда обилие блюд из молочных продуктов и мяса. Самым известным блюдом осетинской кухни являются осетинские пироги.

Осетинские пироги — плоские пироги с начинкой. Бывают круглой (около 30-40 см в диаметре и до 2 см в толщину) и треугольной формы. Хорошо сделанными в Осетии считаются пироги с тонким слоем теста и обильной начинкой. Пироги в Осетии являются культовой едой (имеют ритуальное значение). В большие религиозные, национальные или фамильные праздники на стол подаются три пирога, сложенные друг на друга.

Поражает разнообразие начинок, которыми наполняются осетинские пироги. К знакомым нам картофелю и сыру добавляют листья черемши, измельчённую капусту и тыкву, рубленое мясо, фасоль, свекольную ботву.

Для приготовления осетинского пирога с начинкой из свекольных листьев понадобятся следующие ингредиенты. Тесто: мука — 2 кг, молоко или вода — 0,5 литра, дрожжи — 1 пачка сухих или 1 ст. л. развесных, сахар — 1 чайная ложка, соль — по вкусу. Начинка: свекольные листья — 1 средний пучок, сыр — 300 гр., сливочное или топленое масло — для смазывания.

Прежде всего надо приготовить опару. Смешайте небольшое количество муки с теплой водой и пачкой сухих дрожжей, добавьте щепотку соли и чайную ложку сахара. Оставьте в теплом месте на 30 минут. В широкую миску просейте муку, сделайте посередине углубление, аккуратно влейте в него 0,5 литра теплого молока или воды и опару. Не торопясь, замесите тесто, оно должно получиться мягким и податливым. Поставьте его на пару часов в теплое место — за это время приготовьте начинку. Сыр —должен быть малосольный, желательно осетинский. Сыр пропустить через мясорубку или натереть на терке. Для начинки свекольные листья мелко рубятся и смешиваются с сыром. После того как тесто подошло, выложите его на присыпанный мукой стол, разомните, сформируйте небольшой шар, накройте полотенцем и дайте еще немного подняться — хватит пяти минут. Теперь формируем пирог. Разомните шар теста в небольшую лепешку, в центр выложите начинку. Слегка примните и аккуратно соберите края теста над начинкой — получится своеобразный узелок. Мягкими движениями ладоней разомните заготовку до диаметра сковороды. Теперь аккуратно переложите ваш пирог на сковороду. Сделайте посередине небольшое отверстие для выхода пара. Пирог выпекается в духовке в среднем три-четыре минуты при температуре 250 градусов. Готовый пирог обильно смажьте сливочным или топленым маслом.

Осетины в Санкт-Петербурге

Между Осетией и Санкт-Петербургом издавна сложились глубокие и крепкие отношения. Осетинское землячество в Северной столице начало свою работу с 1749 года, с момента первого обращения осетин к российскому государству с просьбой принять Осетию под свою защиту и в свой состав.

Осетия и Петербург были рядом не только в мирное время. Много ярких страниц вписаны уроженцами Осетии в историю героической обороны Ленинграда. Около 3 тысяч осетин защищали славный город на Неве. Среди осетин – защитников Ленинграда — 10 Героев Советского Союза: Сергей Бицаев, Юрий Бунимович, Георгий Бзаров, Александр Гагиев, Василий Коняхин, Александр Мнацаканов, Алексей Остаев, Григорий Пасынков, Аркадий Селютин, Геннадий Цоколаев. За Ленинград осетины воевали в рядах регулярных войск, и в народном ополчении, и в партизанских отрядах. На ленинградской земле похоронено 560 защитников из Осетии.

В храме Успения Пресвятой Богородицы 28 августа 2007 года состоялось открытие памятника «Детям Беслана», у основания которого заложены капсулы с землей Беслана, привезенные петербуржцами из Северной Осетии.

В разное время вузы Петербурга окончили многие видные представители осетинской творческой интеллигенции. В Санкт-Петербургской академии художеств учился основоположник осетинской литературы, блестящий художник и общественный деятель Коста Хетагуров. В Санкт-Петербурге получили образование родоначальник осетинской национальной драматургии Елбыздыко Бритаев, знаменитые осетинские художники Махарбек Туганов и Азанбек Джанаев, скульптор Сосланбек Тавасиев, ученый – иранист с мировым именем Васо Абаев и многие другие представители науки, культуры и искусства Осетии. В городе на Неве жил и трудился уроженец Осетии Юрий Кучиев — капитан атомного ледокола «Арктика», экспедиция под его командованием впервые в мировой истории достигла Северного полюса на надводном корабле.

Сегодня Осетия в Петербурге представлена не менее яркими именами. Осетинская диаспора в Северной столице состоит из видных руководителей промышленности, заслуженных медицинских работников, людей творческих профессий. В нашем городе живут и трудятся художественный руководитель-директор Мариинского театра, выдающийся российский дирижер Валерий Гергиев, российский предприниматель и меценат — Таймураз Боллоев. В ноябре 2009 года в сквере Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина на Васильевском острове был открыт памятник основоположнику осетинской поэзии, писателю и художнику Коста Хетагурову.

В Петербурге активно работает Санкт-Петербургское Осетинское общество «Алания» под руководством Петра Наниева, которое способствуют развитию и популяризации осетинской национальной культуры, знакомит горожан с обычаями и традициями осетин, проводит национальные праздники, ведет работу с осетинской молодежью. Ансамбль осетинского танца «Иристон» под руководством Фатимы Алдатовой давно стал яркой вехой в культуре Петербурга. Важную роль в этой работе играет Представительство Республики Северная Осетия — Алания в Северо-Западном Федеральном округе под руководством Бориса Газалова, который также является председателем Общественного консультативного совета при СПб ГКУ «СПб Дом национальностей».

Кто такие буряты?

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Дом национальностей и муниципальные газеты города запускают проект, рассказывающий о народах, живущих в Санкт-Петербурге. Наш город с первых дней своего существования является многонациональным сообществом. В нем представлено множество национальностей и все основные мировые конфессии.

Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с бурятами.

Буряты – народ, который издревле живёт в суровых условиях Сибири около озёра Байкал. Верующие буряты преимущественно исповедуют буддизм или шаманизм. Бурятский язык относится к группе монгольских языков.

Особенности национального костюма

Традиционно буряты являлись скотоводами-кочевниками и охотниками. Длинная морозная зима и короткое прохладное лето обусловили возникновение у бурят фасонов одежды, которые должны быть удобными на перегонах скота и его выпасе.

Мужчины носили халаты, которые обязательно подпоясывались шелковыми кушаками или кожаными ремнями с украшением из серебра и камней. Халаты для зимы и для лета различались лишь материалом выполнения. Зимний (дэгэл) шили из овчины, использовали бархатную отделку. Халат для летних будней (тэрлинг) был лёгким, хлопчатобумажным, а праздничный – шелковым. Халаты застегивались сбоку, что защищало от ветра и хорошо согревало в зимнюю стужу. Халаты должны были быть такой длины, чтобы закрывать ноги при верховой езде и при ходьбе. Кроме того, халат при необходимости использовали как постель, на одну полу ложились, другой накрывались. Мужчины дополняли свой костюм ножом (хутага) и огнивом (хэтэ).

Женский костюм состоял из рубахи, штанов и халата, поверх которого обязательно надевалась безрукавка. По форме и стилю безрукавки можно было узнать, откуда бурятка и каково финансовое состояние ее рода.

Женщины достаточно затейливо украшали себя. Браслеты на каждой руке, серьги, нагрудные украшения из многих рядов бус, серебряных медальонов, множество колец. Со стороны висков прикреплялись подвески из бусин разных размеров и цветов. Косы помещались в специальные футляры для сохранения магической силы женских волос.

Любимый цвет одежды бурят — синий. Он символизирует бесконечность неба.

Бурятская кухня

Буряты свято чтят свою культуру, поэтому национальная кухня не претерпела почти никаких изменений. Блюда кочевников издревле были сытными, жирными, наваристыми. Среди мяса буряты особенно выделяют баранье и конское.

Буузы — похожие на крупные пельмени или манты «с дырочкой» — могут считаться главным козырем среди бурятских блюд. Когда далекие предки бурят придумали буузы, за основу они брали устройство юрты. Верхушку бууза образуют защипы, разбегающиеся по кругу и образующие небольшое отверстие. Опытность хозяйки гости определяли по количеству защипов. Чем больше защипов, тем лучше владеет женщина кулинарным искусством.

Предлагаем вашему вниманию классический рецепт бурятских бууз.

Ингредиенты:

Для фарша: мясо барана – 850 грамм, внутреннего жира – 220 грамм, 3 головки репчатого лука, соль по вкусу.

Для теста:

Мука – 350 г, 2-3 яйца, соль — по вкусу.

Вода – в зависимости от количества яиц (на 2 яйца — 60 г воды, на 3 яйца – 20-30 г воды).

Приготовление: Баранью мякоть моют, рубят острым ножом на мелкие кусочки. Добавляют мелко нарезанные или молотые внутренний жир и репчатый лук. Солят фарш по вкусу. Поскольку правильно приготовленные буузы должны получиться очень сочными, в фарш добавляют воду, доводя фарш по консистенции до сочного, но не жидкого состояния.

Замесив тесто из названных ингредиентов, его раскатывают в круглый жгут, нарезают на небольшие в 2-4 см брусочки, которые скалкой раскатывают в тонкие кружки. Края кружочков лучше всего раскатывать более тонко, чем тесто в середине, где будет располагаться фарш. На раскатанный кружок из теста выкладывается фарш, вокруг него защипываются края, оставляя незакрытым отверстие сверху. Варят буузы на пару.

Буузы традиционно едят руками. Надкусите сбоку тесто и выпейте вкусный мясной сок, который при правильном приготовлении всегда образуется внутри бууз. Запивать буузы лучше всего, так называемым чаем кочевников. В него положено добавить соли, молока, немного муки и кусочек сливочного масла.

Буряты в Санкт-Петербурге

Буряты появились в городе на Неве в XIX веке.

Один из самых известных бурят в истории Петербурга — Петр (Жамсаран) Александрович Бадмаев — специалист по восточной медицине, крестник и личный врач императора Александра III. Уроженец Забайкалья, выпускник Санкт-Петербургского университета, он во многих вопросах опередил своё время. Делом жизни Петра Бадмаева стал перевод главного руководства по врачебной науке Тибета «Жуд-Ши». Бадмаев являлся издателем первой российской газеты на монгольском языке «Жизнь на восточной окраине».

Говоря о петербургских бурятах нельзя не сказать о Буде Бальжиевиче Бадмаеве – действующем настоятеле центра буддийской культуры в городе на Неве – Дацан Гунзэчойнэй. В сложный период истории храма он сумел возродить его деятельность. Буда Бадмаев является членом Комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга действующего созыва.

Сегодня постоянно живущих в Санкт-Петербурге бурят немного – около двух тысяч человек. В городе активно работает Общество бурятской культуры «Ая-Ганга», которое способствуют развитию бурятской национальной культуры, знакомит горожан с обычаями и традициями бурят, проводит национальные бурятские праздники. Президентом общества является Асалхан Ользонович Бороноев — академик, профессор, доктор философских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Бурятия. Вице-президент общества — Цырендари Аюровна Самбуева, заслуженный работник культуры Республики Бурятия.

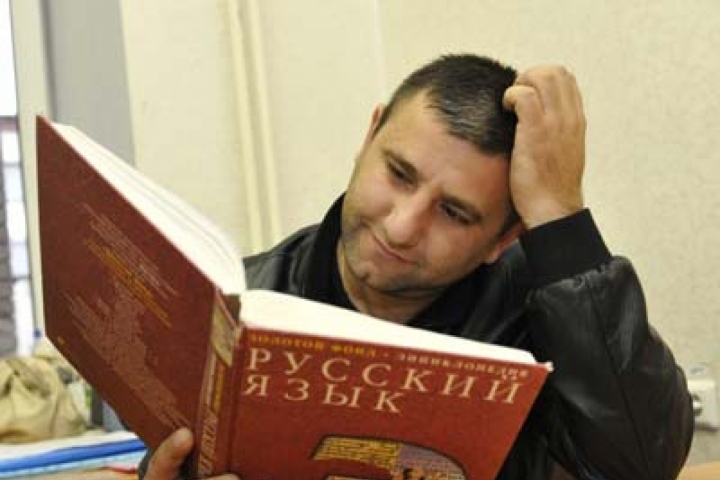

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО ОБУЧЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ ИНОСТРАННЫХ МИГРАНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ОТКРЫЛИСЬ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ «ВМЕСТЕ»

10 февраля 2020 года при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Благотворительного Фонда «ПСП-Фонд» в Библиотеке национальных литератур (Садовая, 33) состоялось первое занятие БЕСПЛАТНОГО образовательного проекта по обучению взрослых иностранных мигрантов русскому языку Образовательные курсы «ВМЕСТЕ».

Организатор Проекта Евгения Овасафян поприветствовала всех участников и рассказала на каких площадках (в настоящее время их 4) и в какое время будет осуществляться обучение. Обучающимся были выданы тесты для определения уровня знания русского языка. После тестирования иностранцы смогли пообщаться с организаторами и учителями, обменяться мнениями и даже записались в библиотеку. В соседних залах русским языком также бесплатно занимались 2 группы детей иностранных граждан. Дети очень обрадовались красочным книгам для обучения русскому языку, которые им подарили представители Комитета. Занятия с ребятами проводили волонтеры автономной некоммерческой организации «Дети Петербурга».

Двери библиотеки национальных литератур всегда открыты для петербуржцев, в том числе для иностранных граждан.

Проект «Вместе» продолжает набор взрослых в дополнительные группы.

В настоящее время обучение осуществляется на площадках по следующим адресам:

м.Садовая — Садовая 33, Библиотека им. А.С. Грибоедова

(занятия по вторникам с 19.00 и по пятницам с 18.30)

м. Пионерская — Богатырский проспект 9, Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (занятие в субботу с 16.30)

м. Ломоносовская Ивановская 14, Библиотека им. Ф.Абрамова (занятие в понедельник с 18.00)

м. Гражданский проспект Гражданский проспект 104 к1, Библиотека-филиал №9 ЦБС Калининского района (занятие в субботу с 13.00)

Вопросы, запись по телефону 89211031819

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019–2025 ГОДЫ.

Президент утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы.

Предложения касаются вопросов реформирования миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации

Подробнее: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62960

Перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы

Президент утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.

6 марта 2020 года

16:30

Содержит 1 поручение

1. Администрации Президента Российской Федерации организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой (прилагаются).

Доклад – до 1 марта 2021 г., далее – один раз в полгода.

Ответственный: Вайно А.Э.

Пр-469, п. 2

2. Правительству Российской Федерации, МВД России, МИД России, ФСБ России, Минюсту России совместно с Администрацией Президента Российской Федерации обеспечить корректировку плана мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.

Доклад – до 1 июня 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Колокольцев В.А., Лавров С.В., Бортников А.В., Чуйченко К.А., Серышев А.А.

| Ответственные | Бортников Александр Васильевич, Колокольцев Владимир Александрович, Лавров Сергей Викторович, Мишустин Михаил Владимирович, Серышев Анатолий Анатольевич, Чуйченко Константин Анатольевич |

| Тематика | Миграция |

| Срок исполнения | 1 июня 2020 года |

Предложения по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации

Целью миграционной политики согласно Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 (далее – Концепция), является формирование отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации.

На достижение указанной цели должны быть направлены механизмы регулирования миграционной сферы и связанные с ними условия предоставления гражданства Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Вместе с тем существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы. Уровень применения информационных технологий при предоставлении государственных услуг и осуществлении государственного контроля в сфере миграции остаётся невысоким.

Иностранные граждане, прежде всего приезжающие в Российскую Федерацию в целях работы, часто стремятся обойти существующие сложности в оформлении миграционных статусов уходом «в тень» (нелегальная трудовая миграция) либо путём приобретения статуса временно и постоянно проживающих, а также гражданства Российской Федерации (скрытая временная трудовая миграция).

При этом не полностью устранены ситуации, когда люди, способные органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества, сталкиваются с неоправданными сложностями в получении гражданства Российской Федерации.

Не исключается обход существующих механизмов обеспечения безопасности, включая решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, прежде всего путём получения иностранными гражданами новых удостоверяющих личность национальных документов с изменёнными персональными данными.

Нуждается в дальнейшем совершенствовании информационно-аналитическое обеспечение миграционной политики, прежде всего в части повышения полноты и объективности данных о миграционной ситуации. Отсутствие достаточных сведений, в частности о потребности хозяйствующих субъектов в рабочей силе и о реальном распределении иностранных граждан на рынке труда, усложняет выработку мер регулирования и увеличивает риск применения регуляторного воздействия, неадекватного экономической ситуации и реальным потребностям бизнеса.

Точечные изменения миграционного законодательства, а равно ужесточение юридической ответственности не приведут к качественному улучшению состояния миграционной сферы и формированию отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации и необходимому уровню обеспечения безопасности и правопорядка.

Для достижения обозначенной в Концепции цели вопросы реформирования миграционных режимов и института российского гражданства прорабатывались системно с учётом положений Концепции, а также с учётом решения оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 2 октября 2019 г. (протокол от 12 октября 2019 г. № Пр-2092) по следующим основным направлениям:

создание благоприятных условий переселения в Российскую Федерацию и получения, при желании, российского гражданства лицами, владеющими русским языком и близкими нам по ментальности и культуре;

формирование понятных миграционных правил как для людей, готовых выбрать Российскую Федерацию в качестве нового места проживания, так и для тех, кто приезжает к нам на время, в качестве туриста, для работы, учёбы или с другими целями;

повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счёт более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля.

Подготовленные предложения представлены в следующих шести разделах:

совершенствование институтов постоянного проживания (вида на жительство) и гражданства Российской Федерации;

создание унифицированного миграционного режима для долгосрочного пребывания на территории Российской Федерации;

модернизация механизмов регулирования трудовой миграции;

совершенствование механизмов обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере;

информатизация сферы управления миграцией;

дополнительные меры по обеспечению проведения реформы.

I. Совершенствование институтов постоянного проживания (вида на жительство) и гражданства Российской Федерации

Вид на жительство

1. Постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства Российской Федерации в общем и упрощённом порядке.

Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус, являющийся ступенью перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот, исключается.

Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил. Разрешение на временное проживание нередко приобретается, чтобы избежать получения разрешительных документов для временной трудовой деятельности. В свою очередь, для лиц, стремящихся приобрести гражданство Российской Федерации, необходимость оформлять разрешение на временное проживание перед получением вида на жительство выступает лишней бюрократической ступенью. Это влечёт дополнительные финансовые и временные затраты, повторное обращение в государственные органы с фактически одинаковым комплектом документов.

При этом для установления обязательного срока проживания на территории Российской Федерации перед возникновением права обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации вполне достаточно института постоянного проживания.

Основные требования для получения вида на жительство: регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории Российской Федерации, соблюдение законодательства Российской Федерации, отсутствие опасных заболеваний и, как правило, знание русского языка.

Срок действия вида на жительство не ограничивается. Иностранный гражданин вправе в любое время отказаться от вида на жительство и получить иной статус для законного нахождения на территории Российской Федерации.

Институт гражданства Российской Федерации

2. Предлагается установить три вида порядка приёма в гражданство Российской Федерации: общий, упрощённый и особый.

Общий порядок представляет собой приём в гражданство на общих условиях и применяется «по умолчанию» ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощённого или особого порядка.

Порядок предусматривает выполнение претендентом набора определённых традиционных и доказавших свою важность условий: знание русского языка, срок постоянного проживания на территории Российской Федерации, обязательство соблюдать российское законодательство и др. Дополнительно предлагается введение комиссионного порядка оценки претендентов на получение гражданства Российской Федерации на уровне субъекта Российской Федерации.

Решения принимают МВД России и его территориальные органы.

Упрощённый порядок применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких нам в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в Российской Федерации, уязвимого положения и др.